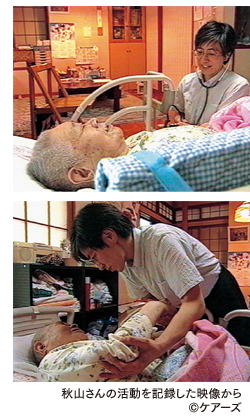

| 話しかけたときに反応はどうか、表情はどうか。歌や昔話を投げかけてみたらどうだろうか─。 「話しかけられることで脳は活性化され、病気の悪化を遅らせることもある。どんな人でもキラリと輝いているときがあったはず。たとえ亡くなる直前であっても、その人らしさ、その人らしい輝きを見せてくれることがあります。それを引き出し、その人と家族の心を支えるのが在宅ケアです」 訪問看護に携わって約20年。これまで在宅ケアがもたらす「不思議な力」を日々、感じてきた。患者自身がいま生きていることの喜びを味わえるのが、最期のときを自宅で暮らすことの強みだ。 父の死から看護の道へ 秋田市土崎港生まれで、9人きょうだいの末っ子。産声を上げたときから病院ではなく「自宅」だったことは、いまの生き方を物語っているかもしれない。誕生する際、産婆さんが間に合わずひとりでに産まれたのを、母本人と小学生だった姉に取り上げられたのだ。 高校1年のときには、在宅療養の末、自宅で父を看とった。 「厳格だった父が認知症を患い、気弱になって。初夏のはじめごろ、布団の上でゆっくりとした息を吸って、吐いて、息が止まった。末期がんだったことは死後に聞かされました。母は『自宅でゆっくりみてあげられて良かった』と」 その看とりの経験が看護の道へ進んだきっかけだ。秋田高校卒業後は、看護師になるため聖路加看護大学に進学。産婦人科病棟に勤務した後、大阪や京都で子どもを育てながら医療や教育に従事した。そんな1990年、姉が急死した後、今度は一緒に育った2歳年上の姉が末期がんで余命1カ月と宣告されたことを知る。 命のリレー  「手術や化学療法が不能であれば、必要なのはキュア(治療)ではなくケア(介護)。姉には最期のときまで、母として、妻としての役割が果たせる場で暮らしてもらいたかった。それが、病院ではなく最期まで家庭で日常を送ってもらおうという決断でした」 当時はいまのように往診や訪問看護を24時間体制で行うシステムはなく、秋山さん自身が地域のヘルパーや社会福祉協議会、近所の友人たちに助力を仰ぎ、介護する義兄や母とのネットワークをつくった。仕事一筋だった義兄は「罪滅ぼしだから」と仕事を休んできめ細かな介護に当たった。娘を看とるために秋田から上京した80歳の母は耳元で語りかけ、歌を歌った。母の言葉は、心地よく響く音楽のようだった。 「殺風景な病室で周囲に気兼ねすることもなく、検査に疲れ果てることも、病院の日課に振り回されることもない穏やかな家族の時間がありました。徐々に具合が悪くなる姉をみんなで受け止め、子どもたちはその姿を誇りとしてくれたようでした」 病院ではなく、姉が暮らす日常空間でこそかなえられた「命のリレー」。かつてはこんな光景が日常のすぐ近くにあったのだ。 原点は母の姿 姉の在宅ケアにおいて忘れられないことがある。それは「耳は最期まで聞こえているから」と、言葉をかけ続けた明治生まれの母の姿だ。突然のことで病名も予後も告知されていない姉に対し、母は「頭がはっきりしているうちに、言い残したいことがあったら言っておきなさい」と臆せず語りかけた。遺される子どもたちには「お母さんのこと、よーく見てごらん」と問いかけ、真正面から死に向き合わせた。もの言わぬ状態になってからも唱歌や童謡を歌って聞かせ、耳元でこうささやいた。 「そのときだって勇気がいるに違いない。あなたは自分の思うときに、思う通りに、まなぐおとせよ(目を閉じなさい)。元気よく死んで行きなさい」 昔の人はみんな、こうして送り出したものだという話を後になって聞いたという。そして、がんと分かってわずか5カ月、姉は家族との大切な時間を過ごして他界した。そんな在宅ケアの経験から、秋山さんは姉の死後、活動の場をまだ始まったばかりだった訪問看護へと切り替えた。大阪で研修した後、東京都新宿区で活動を続ける。いまだ一般的ではない、訪問看護のパイオニアのひとりだ。市ヶ谷周辺の150人もの在宅療養者の家庭を回り、日々、終末期のがんをはじめとした病を抱えながらも自宅で暮らしたいと願う人々を支える。その原点にあるのは、死にゆく人を見送る作法を教え、一生のなかのひとつの出来事として死と向き合い、命に寄り添った母の姿だ。  命の輝きを引き出す 命の輝きを引き出す私たちは「病院で死ぬ」ことに慣れてしまい、逝く人をあまり見たことがないのではないか─。秋山さんによると、60年前は8割が自宅、1割の人が病院で亡くなっていた。死は日常の身近なものとして存在したのだ。だが現在、自宅で死を迎える人は1割程、日本のがん患者の94%は病院で亡くなるというデータもある。一方、訪問看護に携わるのは就業看護師のわずか2%程という少なさだ。 私たちはどこで死にたいのか、どこで生きていきたいのか─。自宅、あるいは自宅に近い地域で過ごしたいと願っても、希望はかなえられぬまま人生を終えるケースが多いのが実状だ。 「生まれてから死ぬまで、1日1日の延長線上に最期があるはず。ちょっとした季節の気配、家族との何気ないやりとり、食事の楽しみ─。最期にあっても、そんなささやかな生きる喜びを支え、一度しか生きられない命に寄り添うのが私たちの仕事です」 秋山さんが語れば、空気を伝って柔らかな風が吹く。やさしい雰囲気と静かに語る言葉が、心地よく胸に響く。日々の訪問看護の傍ら、いまは全国各地を飛び回り、これまでの経験から確信する在宅ケアの力や地域医療連携の重要性を伝える。そこにあるのは、穏やかな看とりの場を経験してきた者だけが備えた姿だ。 「亡くなることが目標なのではなく、最期のときまで『生ききる』こと。日々の実践のなかで、在宅ケアがもたらす不思議な力をいつも実感しています。人はそれぞれすごい人生を持っている。その人生の最期を共にすると、豊かなものをいただく気がします。命に寄り添いながら人生の最期に関わらせていただくのは、とても幸せなこと。そうやって訪問看護の後輩たちが育っていることもうれしい」 日常生活の延長として自宅で最期を迎えたいと思う人が、思い通りに暮らせるまちに。患者だけでなくケアする人も支えられるまちに─。秋山さんが目標とするイギリスのマギーズセンターは、開かれた空間、自然の光、建物や庭、緑すべてが患者を受け止めてくれる場。10年後、さらに30年後のそんな「まち」のあり方を考えながら、きょうも患者と家族が待つ家庭を回る。生まれてから死ぬまで、人生の幕を引く最期の瞬間まで命は輝くものだから。 |

(2010.10 vol84 掲載) |

|

あきやま・まさこ 1950年、秋田市土崎港生まれ。県立秋田高校、聖路加看護大学卒業。産婦人科病棟にて臨床経験後、大阪・京都で看護教育に従事。実姉の看とりを経験後、91年大阪・淀川キリスト教病院訪問看護室で研修および勤務、92年より東京・新宿区で訪問看護に携わる。2001年、ケアーズ設立。白十字訪問看護ステーション・白十字ヘルパーステーション統括所長として現場を訪問する傍ら、シンポジウムや講演会を通して在宅ケアや地域医療連携を推進している。30年後の医療の姿を考える会会長、NPO法人白十字在宅ボランティアの会理事長。著書に『在宅ケアの不思議な力』など。東京都在住 ○NPO法人 白十字在宅ボランティアの会 http://www.hakujuji-net.com/ |