|

仕事の半分以上海外で

秋田市がこの冬、最初の積雪を記録した日、大阪から秋田空港に降り立った。降り積んだ雪を眺めながら、今後のスケジュールを気にする。

「きょう秋田から東京に行かなければ、あす朝からの対談に間に合わない。飛行機は飛ぶだろうか」

そう言って開いた手帳は、手書きの文字でびっしり埋めつくされている。書き連ねた番号に移動の車中から電話をかけ、一年近く先のウィーンやベニスなどの海外スケジュールの調整をはじめた。

国際的建築家として多忙な日々だが、その仕事はすべて「建築」ではない。「建築」であり、「都市」「環境」などに関わる行動力が多くのプロジェクトを導く。仕事の半分以上を占めるという海外プロジェクトを進めるため、月に何度も国外へと飛ぶ。

多忙なスケジュールのなかで降り立った秋田。多くの国、多くの地方を行き来するなかで、その眼に秋田はどのように映っているのだろう。

地方都市からの挑戦

「これは私が思っていることだけれど、寒いところの人は『民度』が高いのではないか。東京であれば『自分で生きていく』と考えるが、雪が降る寒いところの人は、協力しないと生きていけない。協調心や忍耐力がないと、この地に住めないのではないか。そういった民度を長い間、養ってきたのではないかと思う」

秋田の印象をそう語る。窓の外には、降り始めた雪が舞う。外を見やりながら、ただ、地方への危惧は尽きない。

「地方都市はいま危機的状況。どこも苦しいよ。こんなことになったのは、国から地方への補助金や交付金が原因のひとつ。人間が育たないようにしたのは、補助金のシステムにあったと思う。創造力のある人間は東京に流れて、残った人間で何とかやっていこうとする地方都市に将来はない。秋田には、秋田を本当にどうしたらいいのだろうと、身をもって真剣に考える人はいないんじゃないか」

自ら大阪という地方都市に住み、各地で都市の姿を見つめてきた人の言葉は鋭い。「私は本当のところしかしゃべらないから」という言葉が、次から次へと飛んでくる。

「全財産を投げ打つぐらいの人がいなければ、地方都市は変わらない。よく言うんだよ、財産なんか持って死ねないよって。持って死ねるとは思っていないだろうが、何か間違っている。地方を変えようという本気の人が、だれか三人いればいい。真剣に秋田を変えようと立ち上がる人が三人と、その三人に信用があれば、地方都市は動くはず」

独学で世界に立ち向かう

建築家のなかでも個性が強く、「異色」と称される生き方は旅によって培われたという。建築に憧れた二十代のころから始めた旅のなかで、地域によって異なる人間の営みとその多様さに驚き、建築に描かれた人々の夢に触れてきた。

若いころはプロボクサーとして、海外でひとり戦った経歴を持つ。高校卒業後は独学で建築を学び、一般人の海外旅行が解禁された24歳のころから、ロシア、北欧、ヨーロッパ、インドなどを一人旅。建築家という生き方の背景には、そんな世界各地で見た風景と建築、都市や夢がある。

安藤忠雄建築研究所は一九六九年に設立。「住吉の長屋」(七六年)で日本建築学会賞受賞後、環境との関わりのなかで新しい建築のあり方を提案してきた。これまで、多くの国際賞を受賞。イエール、コロンビア、ハーバード大学などの客員教授、東京大学名誉教授を歴任する。

「一流大学を出たエリートでも、建築を専門に学んだわけでもない。学歴社会に立ち向かい、地方都市・大阪に住んで、東京を飛び越えてパリやベニスなど海外へ行き、地方から世界に立ち向かっている。四角いリングでひとり戦うような、そんな生き方がおもしろいのかな」

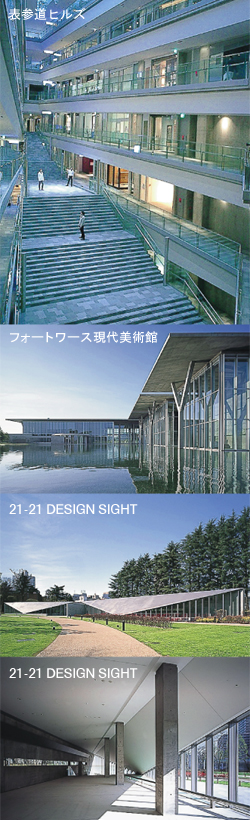

そういった生き方を含めた独創的な建築が評価され、各地の美術館や多くの著名人の自宅も手がける。「六甲の集合住宅」「光の教会」「淡路夢舞台」「サントリーミュージアム・天保山」「地中美術館」「表参道ヒルズ」「フォートワース現代美術館」など代表作は数多い。

世界各国を飛び回りながら、仕事と生活の拠点はあくまでも地方都市・大阪。地方があるべき姿の持論を語りながらも、「秋田はどうすればいいんやろ」「秋田の果物はどうだ」「技術はどうだ」と質問する。地方へ向ける眼差しは熱い。

美しい自然とともに

北秋田市の県立北欧の杜公園。ここで二〇〇八年六月、式典会場をデザインした第59回全国植樹祭が開かれる。森吉山を望む大地にデザインしたのは、森と水と人とが手をつなぐ、宇宙。秋田杉の回廊が参加者を包み込み、五十九本の桜の森が会場を彩る。秋田の伝統的な民家の形態である中門造りをお野立所に取り入れ、森について、秋田の緑について、住まい方について問いかける。

「全国植樹祭は、過度の森林伐採によって荒廃した国土の復興を目指したもの。戦後に取り組み始めた全国植樹祭の意義は、間違っていなかったと思う」

緑の大切さをあらためて考えることは、美しい生き方へも通じるものだ。

「日本人の美的感性は高い。海外から来た人は昔から、日本人という民族の民度の高さに驚いたもの。人々の人間関係、感性、命に対する愛情深さ。どれも日本人の良さなのだと思う。これらは美しい自然とともに培われ、そのなかに生きてきたからこその美しさだった。戦後、荒廃してしまった民度を上げ、地方のこと、国のこと、地球のことを本気で考えなければならない。そして次の世代の子どもたちが、どうするか。美しい自然のなかに、美しい人間が生まれる」

この冬の雪が消える時、桜咲く杜であらためて問いなおされるだろう。

|