|

キラッと光る小さなかけらが、足元に落ちていたら、どうするだろう。

「しゃがみこんで『なんだろう』って、手に取るでしょ? 『きれいだな』って。かけらの色や形が気に入れば、そっとポケットの中に入れちゃう。誰をも引きつけるきれいさが、ガラスの罪なところだよね」

美術館やギャラリーに展示されているエミール・ガレやルネ・ラリックなどの作品に、現代アートの作家作品、教会を彩るステンドグラス、室内を飾るインテリア、普段使いの器や小物、アクセサリー…。ガラスという硬く、もろく、透明な素材は、作り手によってさまざまな形に姿を変える。

「でも、ガラス自体は、本当は存在していない。実体はないけれど、光を反射すると硬く見え、光を吸収するとやわらかく見える。そうやって、光を巧みに操るのがガラスという素材。まるで魔術師みたいなことを言っているけれど、本当に、そうなんだよ」

魔力に取りつかれる

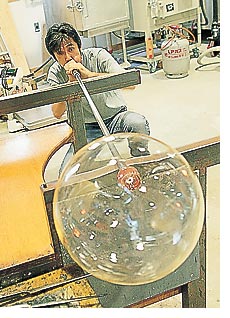

秋田公立美術工芸短期大学構内の実習棟。一年中、火を絶やさない作業場で、十数人の学生たちが汗だくでガラスと格闘する。 秋田公立美術工芸短期大学構内の実習棟。一年中、火を絶やさない作業場で、十数人の学生たちが汗だくでガラスと格闘する。

「ガラスは透明で、繊細で、美しいと思われているから、作り始めた当初はあまりの熱さと重労働に誰もが驚く。でもだんだん、ガラスの魔力に取りつかれていく。それが、アイツらね」

視線の先には、吹き竿を左手でしなやかに動かす専攻生が二人。

「彼らはいま、おもしろくてしょうがない時期。休みの日にもやって来て、失敗しながら、もがいている。それに最近、周りの空気を読んで人に気を使えるようになってきた。精神的にも技術的にも上達して、ようやくガラスに魂が入っていく」

格闘の場である作業場は熱い。オレンジ色に燃えたぎるガラスの海に吹き竿を入れ、すくい取るようにして先端に巻き付ける。溶解炉の中は千二百度もの熱。水あめ状のガラスに竿を回しながら息を吹き込み、成形し、自分の形に仕上げていく。温度の変化を読み間違えれば、破裂音とともに破片が飛び散る。

「ガラスは思い通りにならない素材だから、熱さのなかで汗にまみれて、ああでもない、こうでもないと格闘しなければならない。『こうしたい』と思い描いた形から、あっちこっちに派生して、まるで違う形になっていく。その過程の中で魂が入っていく。そうして十年たったころ、ガラスはある瞬間に『どうにでもしてくれ』と身をゆだねてくる。その時の怖さといったらない」

ガラスに出合って十五年。光の魔術師が作る作品は、自由奔放で、やわらかい。

鹿児島の自然が原風景

富山にあるガラス工房の作家から、秋田公立美術工芸短大の助教授として秋田の地を踏んで五年目。「先生」と呼ばれることには慣れたが、「まだ言葉が分からなくて。なんとなく『んだす』とうなずいていると、とんでもないことになる」と笑う。昨年の「TVチャンピオン」(テレビ東京)出演をきっかけに活動は慌ただしく、今年は同番組連続チャンピオンに加え、秋には秋田初のガラスフェスタを開催した。ガラス体験の参加者を含め、千九百人もの子どもやガラス好きを集めるなどイベントは盛況だった。

「ガラスアートに興味を抱く人に投網を打とうと出演したのがTVチャンピオン。その効果で、うれしいことに『テレビを見て興味を持ちました』と言って受験する学生が増えた。一方で、今年初めて開いたイベントは、秋田におけるガラス文化の土壌を耕そうと企画した。ガラスが好きな人はいるけれど、吹きガラスの工房は県内にはひとつもない。まずは体験を通して、手づくりガラスに親しんでもらうことが大切」

そう言って秋田の土壌を嘆く彼は、南国・鹿児島県で生まれ育った。少年時代、教師をしていた父の転勤で、東シナ海に浮かぶ甑島の小さな村や温泉地・指宿市など、さまざまな環境で過ごした。南国の海と川、森の明るい風景が、いつも心の奥にある。高校卒業後に上京し、大学では建築学を専攻した。「大きなものをつくりたい」。そう思っていた。

カナダとの出合い

大学で建築デザインを学んだ後、知識を生かして都内の照明器具メーカーに勤め、コンサートホールや店舗の設計、内装デザインなどの仕事をした。時は一九八〇年代、バブルのころ。建築されては壊される運命をたどる“はかないもの”を、ただやみくもに造り続ける日々を送った。「これが自分のやりたかったことなのか?」。漠然とした不満とぼんやりとしたむなしさから、二十五歳で会社を辞職。自然の風景に心を引かれ、カナダへと旅立った。 大学で建築デザインを学んだ後、知識を生かして都内の照明器具メーカーに勤め、コンサートホールや店舗の設計、内装デザインなどの仕事をした。時は一九八〇年代、バブルのころ。建築されては壊される運命をたどる“はかないもの”を、ただやみくもに造り続ける日々を送った。「これが自分のやりたかったことなのか?」。漠然とした不満とぼんやりとしたむなしさから、二十五歳で会社を辞職。自然の風景に心を引かれ、カナダへと旅立った。

「大きなものではなく、自分の手に収まる“たなごころ”のものを作りたい」。そう思い始めてはいたものの、カナダではクルーザーに乗り、カヌーや釣りをして遊び、夏はキング・サーモンを追いかけて、スキッパー(小型船の船長)として日本人観光客を案内した。車で各地を放浪しキャンプをしては、ひたすらに一年半を過ごした。お金が底をついたころ、シアトルでふと訪れたのがピルチャック・グラス・スクール。そこで初めて、ガラスに出合った。

「世界中からガラス作家が集まるピルチャックで、初めて吹きガラスを見た時、『これだ』と思った。自分で考えたものが自分の手によって形になる。“たなごころ”のものが作れる。僕にとって、ガラスはこれまでの不満を解消してくれる理想的な素材だった」

永遠の命を生きる

ガラスは繊細さや美しさ、涼やかな透明感だけが魅力ではない。エジプトで紀元前二十四─二十二世紀ものはるか昔に作られ始め、ローマ帝国時代には宙吹きガラスが発明された。日本では古墳時代に装身具として用いられていた工芸品だ。地球を構成するケイ石をはじめ、石灰石、ホウ酸などを原料とした素材は「永遠の命」ともいえる。

「人類が滅びたとしても、ガラスは永久に生き延びる。だから人はガラスに引かれる。永遠の命を生きる素材だから、作品をひとつ作るにも、我々には責任がある」

そう話す彼が現在の作風に行き着いたのは、ガラスを始めて十年目のこと。

「得意としていた精巧なベネツィアン・テクニックを使って、意地悪なガラスを無理やり力ずくで言いなりにする。それが自分のスタイルだった。これでもかとガラスをいじめて、作りたい形に仕上げていく。でも十年目に、それまで意地悪だったガラスが、ある瞬間に『どうにでもしてくれ』と言った。そうなった時、一体、僕は何を作ればいいのか。力ずくで言いなりにするのではなく、きらめきや揺らめき、やわらかさといった本来のガラスらしさを出したいと思った。ガラスが動きたいように動かしながら楽しんだほうが、僕も楽だし、ガラスもきっと楽なはず」

今年制作したオーナメントは、銀を使った酸化と還元の化学反応で輝きを出した。「別に、こうしたいと思って作った作品ではない。化学反応を繰り返し、ガラスの動きに合わせて『こうしたら、もっとおもしろいかも』と楽しんで作った」と話す。作品の名称は「時空を超えて」。深い海の底か、紺碧の空か、あるいは宇宙のようにも見える光のなかに、金色を帯びた象形文字が浮かんでいる。

|