|

重くて苦しいガラス彫刻

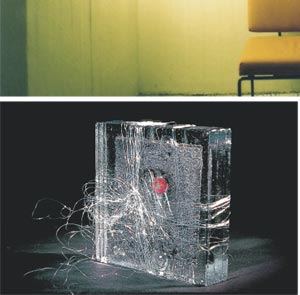

ガラス作品というより、ガラス彫刻と呼んだほうがいいだろう。涼しげでかれん、純粋ではかなげ、透明できれい…。そんなガラスの印象を打ち砕くように、野崎

由美のガラスアートは無骨で頑強だ。

「かれんで繊細なガラスのイメージを汚したい。透明なガラスに土や砂を混ぜ合わせて、あえて汚れたガラスを作る。重くて、苦しい。それが私の作風なんです」

そう話す口調は上品で、彼女のか細い腕から「重くて、苦しい」と表現されるガラスが作られるとは想像もつかない。この作風を貫くには、大掛かりな機械と大胆な技法が必要だ。吹きガラス制作より高い千二百度もの温度でガラスを溶かし、砂型や石膏型にドロドロのガラスを流し入れる。あるいは、土や砂と混ぜ合わせる。彼女の作品を、特別な機械のない日本国内のガラス工房で制作するのは難しい。だから、設備の整った大学の工房で制作する。イギリスでの生活は十年になる。

ストーリーと過程を重視

絵画を学ぶためにイギリスに渡り、ロンドン総合芸術大学在学中にガラスに魅せられた。偶然訪れたギャラリーの彫刻展で、ガラス素材の彫刻作品を初めて目にする。ガラスは、花器や食器だけに使われるものではないことを知った。

彼女が制作するのは、ガラスという素材を使った「造形物」。決して「工芸品」ではない。美術や工芸を学んでから、日常のあらゆる「造形」の世界がきらきらと輝き始めたという。

「私が作るのは、お皿やワイングラスのように実用的なものでなく、日常生活に必要のないものばかり。私にとって、ガラスは造形的な素材。現代彫刻をあえてガラスという素材で作り、ガラスの持つ工芸的な先入観を打ち砕く作品を作る。そこには、確固としたコンセプトが必要です」

例えば、秋田市内の教会で開いた「ガラスアート&十一弦ギターコラボレートコンサート」。百八個のガラスの器で、人間の持つ「煩悩」を表現した。欲望や汚れを意味する煩悩は、清らかな除夜の鐘の音によってそぎ落とされ、新しい年を新たな気持ちで迎え入れる。彼女は教会を舞台に、「煩悩」のあかりを灯したガラスの器に、「除夜の鐘」をギターの音色に置き換えて祈りの空間を作り出した。

制作には、素材と対話し、文献を読み、意味を知り、デッサンを重ね、コンセプトを組み立ててから取りかかる。器を制作する前、非常勤講師を務めるサリー芸術大学の学生十人に「煩悩」のコンセプトを説明した。学生たちは仏教思想を理解した上で、宙吹きという手法を使ってガラスの器を制作した。

「イギリスでは、作品の奥底にあるストーリー性や、作り上げていく過程を大切にする。最終作品に見る仕上がりの表現以上に、それを作り上げるまでの過程に重きを置く。イギリスでの最初の一年間で、それをたたき込まれました。だから、ガラスそのものに触れているよりも、構想を練る時間の方が長い。素材や技術も重要だが、それと同じぐらい、表現の奥行きを深めるために自己に問いかける時間を大切にしているんです」

|